STEP①で受け取った構成を自分のアカウントにコピーして、実際に記事を書いていきましょう!

記事を書く際の注意点

- 全体で2000字以上4000字以下になるようご執筆をお願いします。

- 記事の報酬は2000字以上で2000円、3000字以上で3000円です。

- どの記事も一律でタイトルや見出し分を200字引いて計算いたします。

- タイトルや見出し分のほか、引用分やURL分も文字数には含めません。

- 構成に『※』などで注意書きや指示が書いてある場合、提出の際には削除して文字数を換算してください。

- 記事のイメージは、こちらの見本記事をご参照ください。

記事を書いてみよう

それではここから、記事の書き方について解説していきます。

慣れるまで大変ですが、誰でも最初は苦労するので、一つひとつ焦らずじっくり進めていきましょう!

なにかあればいつでも質問して下さいね^^

リード文の書き方

リード文とは、タイトルの下にある導入文のことを指しています。

本でいう「はじめに」に当たる部分のことです。

リード文は、読者に記事を読んでもらえるかどうかを左右するとても大切な文章です。

読者を記事に引き込むためには、「この記事は私のことを分かってくれてる…!」「私の知りたいことが書いてある!」と思わせる必要があります。

さらに、「そうなの!?」という驚きや、「え、このままだとやばいかも…!」という焦りなど、読者の心に湧き起こる“感情”が大きければ大きいほど、引き込まれるリード文になります。

具体的には以下の流れを意識して書いてみましょう。

- 読者の状況を言語化したり、悩みに寄り添ったりして「自分に対する記事だ」と思わせる

- 読者に「そうなの?」「知りたい」と思わせる情報(問題を放置するリスクや記事を読むメリット、ベネフィット)を示す

- 記事を読むとどんなことが分かるのか、記事の内容を簡潔に説明する

- 書けそうな場合は、積極的に筆者の経験や権威性をアピールする

- 最後に「参考にしてくださいね。」などの言葉で記事を読む行動を後押しする

問題を放置するリスクや記事を読むメリット、ベネフィットの書き方については、詳しくは『魅力的な導入文の書き方』などの講義動画をご確認ください!

例文(キーワード:夫婦 家事分担)

「なんで私だけ家事やってるんだろ…」

同じ家に住んでいるのに、夫が全然家事をしてくれないようだと本当に嫌になりますよね。(①)

このまま放置していたら、一生自分だけが家事をし続けなければいけないかもしれません…。(②)

実は筆者も長年家事の負担が大きく悩んでいたのですが、色々と試行錯誤した結果、今では完全に夫婦で家事分担できるようになりました。(④)

本記事では、夫婦で家事分担するコツを実体験に基づいて紹介します。(③・④)

筆者が実際にやってみてうまくいったことと失敗したことも紹介しているので、夫婦の家事分担に悩んでいる方はぜひ参考にしてくださいね!(④・⑤)

書くときのポイント

- リード文を作る前に必ず「検索意図」を明確にする(参考:中級編『検索意図とは?』・【動画】IWrite式-爆速ライティングメソッド)

- 記事を読むメリットやベネフィット、記事を読まないリスクが思い浮かばない場合は、「自分の記事を読まないと、読者はどんな損をするだろう?」と考えてみる

リード文を自分で考えるのが難しい場合は、以下動画で解説している『共感型』or『問題提起型』のテンプレートを使って書いてみてください!

▼共感型テンプレート▼

囲「(読者の心の声)」

そんな時、(問題点) だと困りますよね。実は、 (解決法) です。

本記事では、 (記事の内容) を紹介します。

(記事を必要としている人) な方は参考にしてくださいね。

例文(124文字)

「洗濯ものが一気に溜まっちゃった!」

そんな時、毎日雨続きだと困りますよね。実は、室内でも素早くしっかり洗濯物を干せる方法があります。

本記事では、部屋干しでも臭わない洗濯と干し方のコツを紹介します。

梅雨時の洗濯物にお悩みの方は、参考にしてくださいね。

▼問題提起型テンプレート▼

(記事のテーマ) は、 (多くの人がやっていること) です。

しかし、 (その問題点) ということも。

本記事では、 (記事の内容) を紹介します。

(記事を必要としている人) な方は参考にしてくださいね。

例文(126文字)

梅雨時の洗濯物は、どうしても部屋干しになりがちです。

しかし、部屋干しでは水分が乾ききらず、洗濯物に菌が発生してしまうことも。

本記事では、部屋干しでも臭わない、清潔な洗濯方法と干し方のコツを紹介します。

梅雨時の洗濯物にお悩みの方は、参考にしてくださいね。

本文の書き方

各見出しの本文の長さは大体200~300字が目安です。

内容は以下の流れになるように書き進めるようにしましょう。

- 言いたいこと(見出しの内容)

- 理由

- 例(体験談でもOK)

- 行動の後押し

上記の形で書けば、ご自身でも言いたいことがまとまりやすく、かつ読みやすい文章になります。

また、ご自身の経験や権威性を書けそうな部分があれば積極的にアピールすると、より説得力のある文章になりますよ。

なお、WOMANライティング講座では構成の作成を代行しますので、各見出しが決まっている状態

___要するに、上記でご紹介した書き方の「1.言いたいこと」が決まっている状態で書き始めることになります。

各見出し(言いたいこと)の理由や例、行動の後押しを書き足すようなイメージで書き進めていきましょう。

理由や例が分からない場合は、必ずGoogleで調べてください。

以下に例文を載せておきます!

例文

洗濯物を部屋干しする際は、洗濯物の干し方を工夫しましょう。

同じ衣服であっても、干し方を工夫することで風通しが良くなり、乾きやすくなるからです。

例えばズボンの場合、ひっくり返して乾かせば、ポケットなどがあって乾きにくい内側が乾きやすくなります。

バスタオルは洗濯ばさみを使ってじゃばら状に干すと、生地と生地の間に空間が生まれて早く乾かすことが可能です。

乾きにくい面を表側に出したり、洗濯物にうまく空気を通して、乾きやすくなるよう工夫してみてくださいね。

以下の動画でも「本文の書き方」を詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください!

h3があるh2の本文の書き方

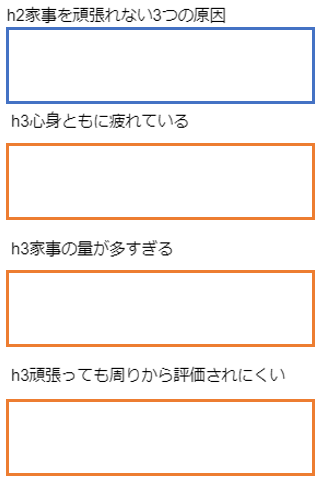

以下画像のように、h2見出しの下にh3見出しがある場合は、本文の書き方を変える必要があります。

上記のような場合、本文には「h3への誘導文」を書くようにしてください。

h2の本文で詳細について述べてしまうとh3と内容が被ったり、h3とは異なることを説明して主旨がズレたりしてしまうからです。

h3があるh2の本文に使えるテンプレートを以下に載せますので、執筆の際にぜひ使ってみてください。

- 読者の疑問と言いたいこと(h2から引っ張って来る)

- 答え(h3の箇条書き)

- 「詳しく説明します」

上記テンプレートの使い方

たとえば▼以下の様な構成を渡されるとします。

h2.家事を頑張れない3つの原因

h3.心身ともに疲れている

h3.家事の量が多すぎる

h3.頑張っても周りから評価されにくい

この場合、「1.読者の疑問と言いたいこと(h2から引っ張って来る)」には、以下のような文章が入ります。

そもそもなぜ家事を頑張れないのでしょうか?

主な原因は3つあります。

単純に、渡された構成のh2見出しに書かれている「家事を頑張れない3つの原因」を文章化するイメージです。

次の「答え(h3の箇条書き)」には以下の様な文章が入ります。

- 心身ともに疲れている

- 家事の量が多すぎる

- 頑張っても周りから評価されにくい

こちらも非常に単純な話で、渡された構成のh3見出しに書かれている内容をそのまま載せただけです。

最後の「3.詳しく説明します」はこのまま載せればOK。

まとめると___

今回例に挙げた構成をもらった場合、「h3があるh2の本文」は以下のような文章になります。

1. 読者の疑問と言いたいこと(h2から引っ張って来る)

そもそもなぜ家事を頑張れないのでしょうか?

主な原因は3つあります。2. 答え(h3の箇条書き)

- 心身ともに疲れている

- 家事の量が多すぎる

- 頑張っても周りから評価されにくい

3. 「詳しく説明します」

詳しく説明します。

以下の動画でも「h3があるh2の本文の書き方」を詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください!

レシピやDIYなど『作り方系』記事の本文の書き方

レシピやDIYなど、何かの作り方を説明するような記事は、基本的に流れが同じになります。

記事全体の流れを統一するため、作り方を説明する文章は以下のテンプレートに沿って書くようにしてください。

h3 見出し

簡単な説明を数行で

【材料】

- ☆~~~…〇〇ml

- ☆~~~…〇〇g

- ~~~…小さじ〇

- ~~~…大さじ〇

【作り方】

- ~~~

- ~~~

- ~~~

参考:~~~(サイト名)

https://~~~~

書くときのポイント

- 最初に数行で簡単な説明を付ける

- 材料と分量の間には…(3点リーダー)を入れる(入力方法は後述)

- 参考サイトがあれば、必ずレシピの最後にサイト名とURLを記載する

- 参考・引用元サイトのURLは、リンク機能を使用せずテキストで記載する

- 『材料』や『作り方』は、なるべく箇条書きで書く(箇条書きの使い方は『箇条書き』参照)

- まとめる材料には『☆』印をつける

- 下処理がある場合も、基本的には『作り方』の手順の中に含めてしまう

- 作り方は「文章を読んだだけ」で分かるように書く

- 手順の箇条書きは「である調」で書く

3点リーダーの入力方法

- パソコンの場合:「・」を3回入力後変換する

- iPhoneの場合:「。」を変換する

- Androidの場合:「、」もしくは「。」を変換する

記載できるレシピの条件

レシピ系記事においてご紹介いただくのはオリジナルレシピのみとさせていただきます。

オリジナルレシピとみなす基準は以下の通りです。

- 自分で作ったときの写真があること

- 作ってみた注意点や食べてみた感想が添えられていること

その他注意事項

- 完成した料理の写真は必須です。必要に応じて、調理中の写真を追加していただいてもOKです。

- 料理の画像は、横向きで統一します。(スクエアでもOK)縦横比等の細かい指定はしませんが、縦長画像はNGとなりますのでご注意ください。

- ネットで調べたレシピにご自身で手を加え、実際に作ったものをご紹介いただいても構いませんが、参考にしたレシピのURLを記載いただきますようお願いいたします。

以下の動画でも「レシピやDIYなど『作り方系』記事の本文の書き方」を詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください!

体験記事の本文の書き方

WOMANライティング講座では、ご自身の経験を生かした記事にするため、体験談を書いていただく機会がとても多いです。

しかしいざ書いていくと、ほぼ全ての人が以下2点の指摘を受けるようになります。

⚫︎誰の体験談か分からない

⚫︎ごちゃごちゃして分かりづらい

そもそも「体験談を読みたい」と思う読者は、「自分と立場が近い人が・自分と似た問題に・どのように対処して・どうなったのか」を知りたがっています。

したがって、体験談には以下4つの要素が必須です。

- 誰が

- どんな問題に

- どう対処したのか

- その結果

体験談で使える言い回し例一覧

| 誰が | (体験者)が~だった時の経験です。 |

| どんな問題に | その時(体験者)は~で、~に困っていました。

~されたことがあるそうです。 |

| どう対処したのか | そこで~をしてみたところ、~のです。 |

| その結果 | 今では~となっています。

その後、~そうです。 その後、~となりました。 そこで~をしてみましたが、~のまま。 ~が続き、(体験者)は困ってしまいました。 |

以下の動画でも「体験記事の本文の書き方」を詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください!

商品紹介記事の本文の書き方

商品紹介記事の本文は、以下3つの要素を入れて書くようにしてください。

- 商品の特徴(一言で)

- どんな人・ものに向けた商品か

- どのように使うのか、どんな機能があるのか、商品の詳細

商品紹介の言い回し例一覧

|

以下の動画でも「商品紹介の書き方」を詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください!

まとめの書き方

まとめでは、本文で述べた主張の要約と、行動の後押しをしましょう。

記事を開くと同時にバーっと下までスクロールして「まとめから読み始める人」も多いので、まとめから読み始めても「記事を読もう」と思ってもらえるように書くことも大切です。

慣れてきたらぜひこちらも意識してみてくださいね。

例文

梅雨時はなかなか洗濯物が乾かず困りますが、乾かし方やアイテムを工夫すれば、部屋干しでも素早く洗濯物を乾かすことができます。

本記事で紹介した方法を参考に、洗濯物を気持ちよく乾かしてみてくださいね。

まとめから読んだ人にも「記事を読もう」と思ってもらうという役割は、実はリード文の役割とほぼ同じです。

リード文と同様に、『共感 or 問題提起・解決策・記事の内容・行動の後押し』を入れると、「記事を読もう」と思わせるまとめが書けますよ。

ただしまとめはあくまで「すでに記事を読み終わっている」ことが前提なので、以下の点に気を付けましょう。

⚫︎記事の内容は『~を紹介しました』という過去形になる

⚫︎行動の後押しは、記事を読んだ上での表現になる(例:「実践してみてください」など)

また、まとめとリード文がまったく同じにならないように注意してくださいね。

悩んだらすぐに相談しよう

記事の執筆お疲れ様でした!

最初は覚えることのほうが多くて「なかなか上手くいかない……」と悩んでしまうこともあるかもしれません。

でも、誰でも始めはそうですし、いきなり上手にできるんだったらこの講座を受ける意味がありませんので、どうか安心してくださいね。

できないことができる様になる。

そして、収入と働き方の理想を叶える。

そのために皆さんはここにいらっしゃるはずです。

皆さんがしっかりスキルアップできるよう、そして、満足のいく収入が得られるよう、私もしっかりとサポートさせていただきます。

なので、何か難しいことがあったり悩んだりしたら、すぐに相談してくださいね!

さて___

次のSTEPでは、記事を書く際に注意しておかなければならないことについて解説をしていきます。

焦る必要はありませんので、落ち着いたら以下より次のSTEPに進みましょう!